朝に日が昇り、夕に日が沈む。この動きは、当たり前の様に毎日起きている。

いつも見ている太陽。

太陽があるから明るくなり、夜は月を照らしてくれる。

太陽がなかったら、地球上の温度は上がらない。生物も住めない極寒の地となってしまう。

太陽により地表が温められ、気温の上昇/下降があり、気圧の変化が生まれ、風が吹き、雨が降る。

気象として、太陽は関係があるんですね。

まずは、太陽について知っておこうと思います。

太陽ってどんな星

太陽とはどんな星なのか、挙げてみました。

- 自ら光ることが出来る太陽系の恒星。

- 銀河系の恒星の一つ。

- 巨大なガス球。

- 直径は約139万km。(地球の約109倍)

- 質量は約2.0x1030kg。(地球の約33万倍)

- 水素による核融合をすることで燃えている。

- 地球との距離は約1億5千万km。

うーん、どうもピンと来ない。

でも、地球との比較で、やっぱり太陽はデカかったということだけは分かります。

そして恒星であり、常に燃えていることも。

この「自ら燃え、輝くことが出来る」。ここが今回のポイントですね。

太陽の構造

太陽は燃えていると言いましたが、どうやって燃えている?

イメージでよく見る太陽は、表面上が燃えているように見えます。

これって、表面が燃えているということ?表面が燃えているとしたら何か燃えるものがある?

実際は、核融合が起きることで燃えています。

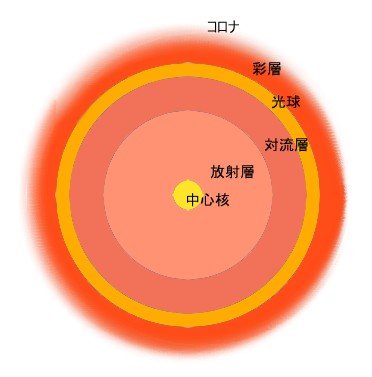

以下は、太陽を構成している各層とその特徴です。

| 構造 | 特徴 |

| 中心核 | 中心の部分。大量の水素の核融合反応を起こしている。核融合反応は、4個の水素原子が衝突を起こし、1個のヘリウムに変わる反応。 |

| 放射層 | 核を囲む層。エネルギーが電磁波となって放射層内を飛び交い、放射層を出ていく。ガスが強く圧縮されており、密度が大きい。 |

| 対流層 | 対流によりエネルギーを運ぶ。プラズマが対流層の中を太陽の中心部側から遠い側へ、そして中心部側へ動く。 |

| 光球 | 太陽の表面。太陽の外部から見える光。黒点や白斑などがみられるところ。 |

| 彩層 | 光球面とコロナの間にある層。光球面より温度は高く、密度は低い。 |

| コロナ | 太陽の外層をとりまく層。希薄なガスで、彩層より高温。 |

図:太陽の構造

太陽からのエネルギー

太陽は中心部で核融合を起こし、毎秒4×1026W(=Js-1)のエネルギーが作り出されます。このエネルギーが放射、対流などを通過し、放射をします。

この太陽で作られたエネルギーは、放射により電磁波として地球へ伝わります。

そして、太陽が放射するエネルギーの大部分は、紫外線、可視光線、赤外線の波長の電磁波となります。

波長は、短いもので0.1μmより短い電磁波が放射されます。しかし、地球大気の上層にある電離層により吸収されます。

また、地球大気により紫外線の吸収があるため、地球の地表上に届くのは可視光線と赤外線がほとんどとなります。

この地表面に届いた電磁波が、気温の上昇へとつながっていきます。

放射強度は、距離の2乗に反比例しますので、いかに太陽から放射されたエネルギーが大きいか分かりますね。

電磁波の種類

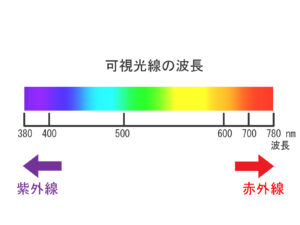

電磁波の中の紫外線、可視光線、赤外線についての波長は次となります。

規格が色々あるため、値については凡その数値と思って下さい。

| 帯域名 | 波長 |

|---|---|

| 赤外線 | 780 - 106 nm |

| 可視光線 | 380 - 780 nm |

| 紫外線 | 1 - 380 nm |

赤外線は、遠赤外線、中赤外線、近赤外線と分かれます。遠赤外線は空気中を直進するため、当たった個所だけが過熱します。近赤外線は、家庭用のリモコンなどに応用されています。

可視光線の色は波長が長い方から、赤、橙、黄、緑、青、紫となります。この色は、空の色や虹に関係してきます。

紫外線(ultraviolet)は、UV-A、UV-B、UV-Cとあります。このうち、UV-BとUV-Cは生物への影響を与えます。しかし、UV-Cは成層圏までで全て吸収、UV-Bは成層圏のオゾンにより大部分が吸収されます。

日焼けの主な要因は、紫外線のUV-Bとなります。

太陽と自転と月の公転/自転

余談です。

月は自転してるって知ってました?

「太陽の様に自分で回っているようには見えないけど。いつも同じ場所の様に見えるよ。地球の周りをまわっているから、自転してるんじゃない?」と言われたんですが…。月の模様がいつも同じように見えていることも分からないぐらい、月を観察できてなかった。

もちろん、月の自転と公転の周期について、知らんかったですね。

そこで、月の自転と公転の周期、ついでに太陽の自転の周期について、調べてみました。

月は、地球を中心に公転しており周期は27日(27.32日)。自転も公転と同じ27日(27.32日)となります。自転、公転の向きは、地球の自転と同じく反時計回り。自転と公転が同じ周期だから、地球から見ると動いてないように見えるんですね。

ちなみに太陽は、太陽面座標の赤道付近で約25日、極付近で約31日と言われています。自転の向きは、地球の自転と同じく反時計回り。

太陽はガスでできているため、緯度により違う動きをすることが出来ます。

地球は岩石惑星のため、緯度によらず同じように自転します。

まとめ

太陽系の恒星である太陽よりエネルギーを受けることにより、地球は生物が住める星となっています。

そのエネルギーにより、気温の上昇/下降が起き、天気への影響を与えます。

今回の内容をまとめ。

- 太陽は恒星で、常に燃えている。

- 太陽は燃えることでエネルギーを放出している。

- 地球は、太陽から熱エネルギー(電磁波)を受けている。

今回はここまで。